本文

国民健康保険について

目次

1 国民健康保険とは

9 その他

10 様式

国民健康保険について

1 国民健康保険とは

国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、日ごろからお金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。市内に住所があって職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や生活保護を受けている人などを除いて、すべての人が国保に加入します。

国保に加入する人

- お店などを経営している自営業の人

- 農業や漁業などを営んでいる人

- 退職して職場の健康保険をやめた人

- パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人

- 3か月を越えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人などは除く)

※国保では世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて届出や国保税の納付などを行いますが、世帯の一人ひとりが被保険者です。

国保に加入するとき・脱退するとき

国保に加入するときや脱退するときは、異動日から14日以内に国保担当窓口に届け出が必要です。事業所などからの報告により自動的にされるものでなく、原則として世帯主が手続きをする必要があります。

| こんなとき | 届出に必要なもの | |

|---|---|---|

| 国保に加入するとき | 転入したとき |

本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |

| 職場の健康保険をやめたとき |

職場の健康保険をやめた証明書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |

|

| 職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |

被扶養者でなくなった旨の証明書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |

|

| 生活保護を受けなくなったとき |

保護廃止決定通知書 本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |

|

| 子どもが生まれたとき |

母子健康手帳 |

|

| 外国籍の人が加入するとき | 在留カード | |

| 国保を脱退するとき | 転出するとき |

国保の資格確認書 |

| 職場の健康保険に加入したとき |

国保の資格確認書 職場の資格確認書または資格情報のお知らせ 職場の健康保険の高齢受給者証(70歳以上75歳未満の方) |

|

| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||

| 生活保護を受け始めたとき |

国保の資格確認書 保護開始決定通知書 |

|

| 国保被保険者が死亡したとき |

国保の資格確認書 |

|

| その他 | 笠岡市内で住所がかわったとき |

国保の資格確認書 |

| 世帯主や氏名が変わったとき | ||

| 世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||

| 国保の資格確認書をなくしたとき |

本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等) |

|

| 修学のため笠岡市外に住所を定めるとき |

国保の資格確認書 在学証明書,学生証または合格通知書(合格通知書の場合は、後日、在学証明書または学生証の提示が必要です) 個人番号が分かる書類 |

※他に笠岡市市民課国保年金係から発行されているものがあればお持ちください。

国保加入の届出が遅れると、手続きされるまでの医療費はいったん全額自己負担となります。また、国保税は、加入資格を得た時点までさかのぼって納めなければならないため、早めに届け出てください。

2 お医者さんにかかるとき(療養の給付)

医療機関などの窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。

- 診察

- 治療

- 薬や注射などの処置

- 入院及び看護(入院したときの食事代の一部は自己負担となります;入院時食事療養費)

- 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)及び看護

- 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

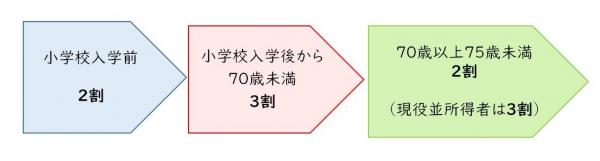

自己負担割合

(年齢などによって自己負担割合が異なります)

※ 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下表(1)~(3)のいずれかの場合は、2割負担になります。

| 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 | 収入 | |

|---|---|---|

| (1) |

1人 |

383万円未満 |

| (2) |

後期高齢者医療制度移行に伴い国保を抜けた人を含めて合計520万円未満 |

|

| (3) |

2人以上 |

合計520万円未満 |

※昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も2割負担になります。

国保が使えない時

●病気とみなされないとき

健康診断・人間ドック、予防注射、歯科矯正、正常な妊娠・出産、美容整形など

●労災保険の対象となるとき

仕事上の病気やけが(雇用主が負担するべきものです)

●国保の給付が制限されるとき

故意の犯罪行為や故意の事故、けんかや泥酔による病気やけがなど

交通事故などでケガをしたら

3 医療費が高額になったとき

ひと月の医療費の自己負担額が自己負担限度額(世帯の所得により判定)を超えた場合は、その超えた金額が高額療養費として申請により支給されます。

【自己負担限度額表】

[70歳未満の人の場合]

|

所得区分 |

自己負担限度額 |

||

|

過去12カ月間で3回目まで |

過去12カ月間で4回目以降 |

||

|

901万円超 |

ア |

252,600円+ |

140,100円 |

|

600万円超901万円以下 |

イ |

167,400円+ |

93,000円 |

|

210万円超600万円以下 |

ウ |

80,100円+ |

44,400円

|

|

210万円以下 |

エ |

57,600円 |

|

|

住民税非課税世帯 |

オ |

35,400円 |

24,600円 |

[70歳以上75歳未満の人の場合]

一般、低所得者I、2の人は、外来(個人単位)Aの限度額を適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。

| 所得区分 |

A 外来 (個人単位) |

B 外来+入院 |

||

|---|---|---|---|---|

| 現役並み所得者 |

3(課税所得690万以上) |

252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%【140,100円 (※1)】 | ||

|

2(課税所得380万以上) |

167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%【93,000円 (※1)】 | |||

|

1(課税所得145万以上) |

80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%【44,400円 (※1)】 | |||

|

一般 |

18,000円 |

57,600円 ○過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |

||

| 低所得者2(※2) | 8,000円 |

24,600円 |

||

| 低所得者1(※3) | 8,000円 |

15,000円 |

||

◎75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

(※1) 過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

(※2) 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人(低所得I以外の人)

(※3) 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万6,700円として計算)を差し引いたときに0円となる人

【高額療養費の計算のしくみ】

○70歳未満の方の自己負担額は、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に21,000円以上支払った分を世帯単位で合計して限度額を超えた分が払い戻されます。

○70歳以上の方はすべての自己負担額が対象となります。まず個人ごとに外来の限度額を適用し、入院がある場合は入院分を加え世帯全体で合計して、世帯合算分の限度額を適用します。

○70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合は、それぞれ別々に計算してから合算し、70歳未満の方の限度額を超えた分が払い戻されます。

<注意点>

- 各月1日から月末までを1ヶ月として計算します。

- 同じ医療機関でも「歯科」と「医科」は別々に計算します。

- 同じ医療機関でも「入院」と「外来」は別々に計算します。

- 医療費には差額ベッド代・食事代などは含まれません。

支給申請の手続き

世帯主の印かん、医療機関の領収書、振込口座のわかるもの(世帯主以外の口座へ振込みを希望される場合は、口座名義人の印かん(朱肉で押すタイプのもの))をお持ちになって国保担当窓口へ申請してください。ただし、診療月の翌月の1日から2年を過ぎると時効により申請できなくなります。

簡素化の手続き

令和5年6月診療分から簡素化の申請が可能になりました。「国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書」を提出することにより、高額療養費が発生した場合に、登録された指定口座に自動的に振り込むことができるようになりました。

詳しくは、 高額療養費の「支給申請手続きの簡素化」について をご覧ください。

高額な診療を受けるとき

高額な診療を受ける場合、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をして頂き、この認定証を医療機関の窓口に提示することにより、窓口での支払いが限度額までとなります。認定証が必要な方は国保担当窓口で手続きを行ってください。ただし、国保税を滞納している等の理由により認定証の交付ができないことがあります。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。

| 住民税課税世帯 | 510円 | ||

| 住民税非課税世帯 低所得者2 |

過去12か月の入院日数 | 90日までの入院 | 240円 |

| 90日を超える入院 | 190円 | ||

| 低所得者1 |

110円 |

||

◎住民税非課税世帯、低所得者I・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要です。

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、

上記入院時食事代の標準負担額(1食あたり)を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(ただし、長期入院該当の申請は必要です。)

厚生労働大臣の指定する特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、『特定疾病療養受療証』(申請により交付)を医療機関などの窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円までとなります。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得600万円超の人については、自己負担額は1か月2万円です。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

- 先天性血液凝固因子障害の一部

- 人工透析が必要な慢性腎不全

- 血液凝固因子製剤を投与しているHIV感染症

4 高額医療・高額介護合算制度

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。

■合算した場合の限度額(年額/8月~翌年7月)

[70歳未満の人]

|

所得区分 |

総所得金額 |

限度額 |

|

住民税課税世帯

|

901万円超 |

212万円 |

|

600万円超901万円以下 |

141万円 |

|

|

210万円超600万円以下 |

67万円 |

|

|

210万円以下 |

60万円 |

|

|

住民税非課税世帯 |

34万円 |

|

[70歳以上75歳未満の人]

| 所得区分 | 限度額 | ||

|---|---|---|---|

| 現役並み所得者 | 3(課税所得690万円以上) | 212万円 | |

| 2(課税所得380万円以上) | 141万円 | ||

| 1(課税所得145万円以上) | 67万円 | ||

| 一般(課税所得145万円未満) | 56万円 | ||

| 低所得者2 | 31万円 | ||

| 低所得者1 | 19万円 | ||

5 いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合、いったん全額自己負担となりますが、国保担当窓口に申請し、審査で決定されれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。

申請に必要なもの

急病などでやむを得ずマイナ保険証等を持たずに治療を受けたとき

- 診療内容の明細書(レセプト)

- 領収書

- 資格確認書

- 世帯主の通帳

- 個人番号が分かる書類

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき

- 医師の診断書または意見書

- 領収書

- 資格確認書

- 世帯主の通帳

- 個人番号が分かる書類

骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

- 明細がわかる領収書

- 資格確認書

- 世帯主の通帳

- 個人番号が分かる書類

医師が必要と認めたはり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

- 医師の同意書

- 明細がわかる領収書

- 資格確認書

- 世帯主の通帳

- 個人番号が分かる書類

医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代

- 医師の同意書

- 明細がわかる領収書

- 資格確認書

- 世帯主の通帳

- 個人番号が分かる書類

海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)

- 診療内容の明細書と領収明細書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要)

- 資格確認書

- 世帯主の通帳

- パスポート

- 個人番号が分かる書類

◎医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

◎医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2~3ヵ月かかります。審査の結果、支給されない場合もあります。

6 出産したとき(出産育児一時金の支給)

被保険者が出産をしたときに出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

|

|

令和5年4月1日以降の出産 |

|

産科医療補償制度に加入の医療機関等で |

1児につき50万円 |

|

産科医療補償制度に未加入の医療機関等で |

1児につき48.8万円 |

|

産科医療補償制度に加入の医療機関等で |

原則として、国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。直接支払制度を利用せず、国保から出産育児一時金を受け取ることもできます。その場合、医療機関などに出産費用を全額お支払いただくことになり、改めて国保に支給申請をして出産育児一時金を受け取ることになります。

また、出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、出産後に国保担当窓口に請求していただくことでその差額分を支給します。出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

※会社を退職後6カ月以内に出産したときは、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されます。ただし、加入期間が1年以上の被保険者に限ります。該当される方は以前に加入されていた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からの支給はありません。)

差額支給申請する場合に必要なもの

- 出産した方の資格確認書

- 出生証明書等(母子健康手帳)

- 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書

- 医療機関から交付される直接支払制度利用の同意書の写し

- 世帯主の振込口座がわかるもの(世帯主以外の口座に振込みを希望される場合は、世帯主の印かんと口座名義人の印かん(朱肉で押すタイプのもの))

7 死亡したとき(葬祭費の支給)

被保険者が亡くなった場合に、葬祭をおこなった人に5万円が支給されます。他の健康保険などから葬祭費(埋葬料等)が支給される人は国保からは支給されませんのでご注意ください。

支給申請する場合に必要なもの

- 亡くなった方の資格確認書

- 葬祭を行った方(喪主)の振込口座がわかるもの(喪主以外の口座に振込みを希望される場合は、喪主の印かんと口座名義人の印かん(朱肉で押すタイプのもの))

9 その他

笠岡市国民健康保険健康家庭表彰の終了について

【事業の目的】

国民健康保険事業の円滑な運営を図るため,健康でかつ納税成績の良好な世帯を表彰することを目的としていました。

【事業の内容】

被保険者の属する世帯主が,国民健康保険税等を完納し,かつ,その世帯に属する被保険者が当該年度において療養の給付を受けなかった(医療機関等を受診していない)世帯主を表彰していました。

【終了時期】

令和7年度に令和6年度対象者を表彰し事業を終了します。

【終了理由】

・近年,国においてかかりつけ医を持つことを推奨しており,日頃の状態を把握してもらうことで,病気の予防や早期発見,早期治療が可能になります。

・笠岡市データヘルス計画等において,生活習慣病重症化予防など積極的な医療機関受診の勧奨を行い,早期受診による早期発見及び重症化防止へと移行しています。