本文

史跡 津雲貝塚

史跡 津雲貝塚

津雲貝塚は、岡山県笠岡市西大島にある縄文時代の貝塚で、国の史跡に指定されています。大正時代にたびたび行なわれた発掘で、170体あまりの縄文人骨が出土したことで脚光をあびた学史上著名な遺跡です。埋葬方法、抜歯の風習、人骨がつけていた装身具など、縄文人の精神世界を理解する貴重な情報を提供しました。

出土した縄文土器、石器などの遺物は、笠岡市郷土館に展示しています。

↑ 貝輪(貝の腕輪)を身につけた縄文人骨[柳生写真館撮影]

縄文時代の津雲貝塚

津雲貝塚を掘る

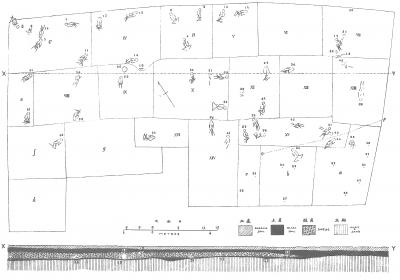

津雲貝塚では1915年(大正4)に初めて発掘調査が行われました。それから1921年(大正10)までの間、京都帝国大学の清野謙次をはじめ多くの研究者が訪れて発掘調査を行い、縄文時代の埋葬された人骨を採取しました。そのため、墓については多くのことが分かっていましたが、その一方で津雲貝塚という遺跡の範囲や、墓以外のことについては詳細が分かっていませんでした。

↑ 大正時代の調査図面:縄文時代の人骨の出土状況が記録されています

[図の出典:清野謙次・島田貞彦・濱田耕作1920「備中津雲貝塚発掘報告」『京都帝国大学文学部考古学研究報告』第五冊]

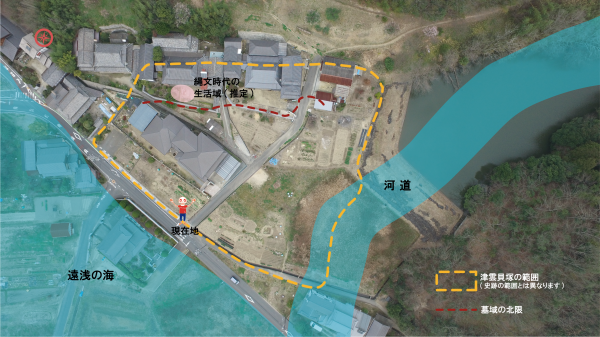

そこで、2013年(平成25)から2018年(平成30)にかけて、笠岡市教育委員会が史跡指定地の隣接地で発掘調査を行いました。その結果、遺跡の概要を把握することができました。

↑ 津雲貝塚の全体像

津雲貝塚は北から南にのびる緩斜面の裾に位置しています。縄文時代には、津雲貝塚の南に遠浅の海が広がり、東には川が流れて海に注いでいたと考えられます。北側には低丘陵が続いていました。

また、赤く焼けた土(焼土)や柱穴の存在から、縄文人たちは遺跡の中でも最も小高い場所で生活していたと考えられています。墓地は、その南側に広がっていました。

↑ 中央やや上寄りの部分に写るオレンジ色の土が焼土

津雲貝塚の出土品

津雲貝塚では、大量の縄文土器や石器とともに様々な骨角器や土製品なども出土しています。

| 縄文土器 | 石 器 | 貝 輪 |

|---|---|---|

|

|

|

| 縄文時代後期前半の土器。 口の部分の破片。 |

左上から時計回りに、石鏃・ |

サルボウという貝で作った腕輪。 主に女性が身につけた。 |

| 腰飾り | 土偶の頭部 |

|---|---|

|

|

| 鹿の角を素材にした腰飾。男性の埋葬人骨と腰のあたりで見つかったため、男性用と考えられている。 | 直径約3.5センチ、重さ26グラムの小さな土偶。 |

「史跡 津雲貝塚」パンフレット

★津雲貝塚についてもっと詳しく知りたい!という皆さんは、パンフレット「史跡 津雲貝塚」をご覧ください。

パンフレット「史跡津雲貝塚」 [PDFファイル/1.1MB]

■パンフレットの表紙

笠岡市立郷土館の展示について

★実物の出土品が見てみたい!という皆さんは、笠岡市立郷土館にお越しください。

大正時代に出土した土版や腰飾などの貴重な資料をはじめ、2013年から2018年に笠岡市教育委員会が行った発掘調査で出土した土器や石器、土偶の頭部など多数の資料を展示しています。

また、2021年に津雲貝塚で出土した人骨のうちの一つが、世界最古のサメの犠牲者であることが、日本・イギリス・アメリカ・ドイツの研究機関による国際共同研究で明らかになりましたが、それについてパネルや写真などで紹介しています。

↑ 笠岡市立郷土館における津雲貝塚の出土品の展示

郷土館のホームページはこちらから

↓ ↓ ↓

/soshiki/39/2501.html