だっぴと成長のしくみ

だっぴと成長のしくみ

(1)だっぴする時期

カブトガニは、からだの外側が固いからでおおわれている生き物(外骨格動物)ですから、その固いからをぬがないと大きくなれません。夏の間に、しっかりと食べて体力をつけ、だっぴする前には、固いからの内側に、新しいからだがつくられます。そして、6月から9月にかけて命がけのだっぴが行なわれます。(56図)

▲56図 活動していたカブトガニ

(2)だっぴのしかた

カブトガニは、だっぴが近づくと、えさを食べる動作も止まり、動かなくなります。しばらくようすを見ていると、甲らの色が少しずつ白くすけてきます。やがて、前体(頭胸部)の前のふちがさけてきます。またしばらくすると、さけ目が広がり、じわりじわりとやわらかくてみずみずしい新しいからだが、少しずつのぞいてきます。この時のカブトガニを見ると、しっかりと足をふんばり、からだの曲げのばしを何回となくくり返しながら、長い時間をかけ、苦しみにたえながらがんばり続けます。見ていてなみだがでるくらいです。

小さなものほど早くぬぎ終わり、大きくなるほど時間がかかり、なかには途中で力つきて死ぬものもいます。

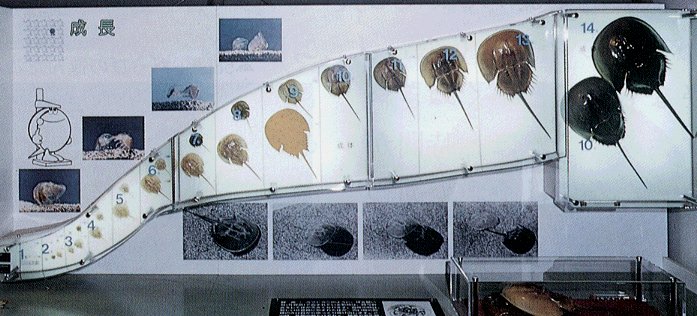

カブトガニは、だっぴするごとに、約1、3倍くらいの大きさになっていきます。

だっぴし終ったからの中をのぞいてみると、えらや消化管の1部のくだまできれいにぬいでいるのにおどろかされます。

カブトガニは、からをぬぎ終わると、どろの中で自分のからだが固くなるまで、じっと身動き一つしないでがんばっています。

▲57図 だっぴのはじまり

▲58図 だっぴの進んだころ▲59図 だっぴの終わりかけ

▲60図 だっぴがら(左)だっぴ後(右) ▲61図 ぬいだえらや消化管の1部

(3)だっぴ回数とじゅ命

カブトガニがだっぴをする間かくは、ふ化して2年間くらいは短かいですが、3年目くらいから、1年に1回というだっぴ回数となります。

▲62図 成長を示すだっぴがら

また、カブトガニは、最後のだっぴでオスとメスと、からだのちがいがはっきりしたものとなります。

▲63図 最後のだっぴでオスの形がでかかっている

長年にわたって、たくさんのカブトガニのだっぴがらを採集して、そのからだの各部の大きさを測定し、成長段階をまとめてみました。

さて、日本のカブトガニは、親になって、一度抱合しますと、死ぬまで離れないものがいるようです。それほど夫婦仲がよいので、中国では『カブトガニ』のことを『夫婦』と呼ぶほどです。

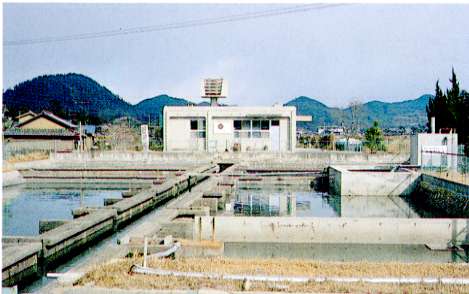

ところで、カブトガニが親になってから、その後何年生きるのかよくわかりませんが、カブトガニの実験飼育池で、親を5年以上飼育した経験から、おそらく、20年から25年くらい生きるのではないかと思います。(62・63・64・65図)

▲65図 カブトガニ実験飼育池