○笠岡市給水装置施工基準規程

昭和45年7月15日

水管規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,笠岡市水道条例(昭和40年笠岡市条例第38号)第17条第2項の規定に基づいて,笠岡市水道の給水装置の構造及び施工の基準に関する必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構造及び附属用具)

第2条 給水装置は,配水管から分岐した給水管並びにこれに直結する分水栓,止水栓,量水器及び給水栓をもって構成する。

2 給水装置には,止水栓保護箱,量水器保護箱その他の附属用具を備えなければならない。

(給水装置工事の種別)

第3条 給水装置工事は,次の工種に分類する。

(1) 新設工事 新たに給水装置を設置する工事

(2) 改造工事 給水管の増径,管種変更,給水栓の増設など,給水装置の原形を変える工事。なお,これらの改造工事には,水道事業者が事業運営上必要として施工している工事で,配水管の新設及び移設等に伴い,給水管の付替若しくは布設替等を行う工事のほか,メーター位置変更工事等がある。

(3) 修繕工事 水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除くもので,原則として,給水装置の原形を変えないで給水管,給水栓等の部分的な破損箇所を修理する工事

(4) 撤去工事 給水装置を配水管又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事

(給水装置工事の材質)

第4条 給水装置工事に使用する材料は,水道法に基づく構造,材質基準に適合したものでなければならない。ただし,メーター及び止水栓等の保護箱は,笠岡市水道事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるところによる。

第2章 給水管

(種類)

第5条 給水管は,ダクタイル鋳鉄管,ライニング鋼管,耐衝撃性硬質塩化ビニール管(以下「Hiパイプ」という。),硬質塩化ビニール管(以下「ビニール管」という。),ポリエチレン管(二層管),配水用ポリエチレン管等とする。

(口径)

第6条 給水管の口径は,その使途別水量及び同時使用率を考慮した適当な大きさであって次のとおりとする。

13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル

40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル

100ミリメートル 150ミリメートル 200ミリメートル

(埋設深度)

第7条 給水管の土かぶりは,国道,県道及び市道は60センチメートル以上,宅地内で口径50ミリメートル以上の場合は45センチメートル以上,口径50ミリメートル未満の場合は30センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし,道路管理者の指示がある場合は,この限りでない。

(材料の使用区分)

第8条 給水管に使用する材料の区分は,次のとおりとする。

使用場所 口径 | 配水管分岐から止水栓までの間 | 止水栓からメーターまでの間 |

25ミリメートル以下 | Hiパイプ ライニング鋼管 ポリエチレン管(二層管) | Hiパイプ ライニング鋼管 ポリエチレン管(二層管) |

50ミリメートル以下 | Hiパイプ ライニング鋼管 ポリエチレン管(二層管) 配水用ポリエチレン管 | Hiパイプ ライニング鋼管 ポリエチレン管(二層管) 配水用ポリエチレン管 |

75ミリメートル以上 | ダクタイル鋳鉄管 ライニング鋼管 配水用ポリエチレン管 | ダクタイル鋳鉄管 ライニング鋼管 Hiパイプ 配水用ポリエチレン管 |

2 前項の材料区分以外のものについては,管理者が別に定める基準によるものとする。

(給水管の引込距離)

第9条 配水管から分岐した給水管の引込標準距離は,次のとおりとする。

給水管の口径 | 引込距離 | 給水管の口径 | 引込距離 |

13ミリメートル | 20メートル | 40ミリメートル | 190メートル |

20ミリメートル | 50メートル | 50ミリメートル | 300メートル |

25ミリメートル | 80メートル |

|

|

(給水管の分岐数)

第10条 給水管から数戸に分岐する場合,分岐数の標準は,次のとおりとする。

給水管の口径 | 分岐管(13ミリメートル)の数 | 分岐管(20ミリメートル)の数 |

13ミリメートル | 1 |

|

20ミリメートル | 2 | 1 |

25ミリメートル | 4 | 2 |

40ミリメートル | 11 | 5 |

50ミリメートル | 20 | 10 |

2 前項の分岐数は,配水管,給水管の水圧及び使用水量等を考慮して管理者において増減することができる。

(水栓数)

第10条の2 メーター口径に係る水栓数は,次の表を標準とする。

メーター口径 | 水栓数 | ||

1・2階 | 3階 | 4階 | |

13ミリメートル | 6栓以内 | ― | ― |

20ミリメートル | 13栓以内 | 9栓以内 | 7栓以内 |

25ミリメートル | 20栓以内 | 17栓以内 | 12栓以内 |

40ミリメートル以上 | 管理者が別に定める。 | ||

2 前項の水栓数は,配水管,給水管の水圧,使用水量及び同時使用率等を考慮して管理者において増減することができる。

(配水管からの分岐)

第11条 配水管からの分岐位置は,他の給水管の分岐口から30センチメートル以上離れていなければならない。

2 配水管からの分岐は,口径50ミリメートル以下の場合は,分水栓により,口径75ミリメートル以上は丁字管によるものとする。

(止水栓及び仕切弁)

第12条 公道接続部分の止水栓は,道路肩に近接して民地側へ取り付けなければならない。

2 前項の場合及びメーター上流に,メーターに直結して仕切弁又は止水栓を取り付けなければならない。

(危険防止の措置)

第13条 給水管は,他の水系の水管又は衝撃作用を起すおそれのある用具又は機械と直結させてはならない。

2 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には,これを排除する装置を設けなければならない。

3 給水管を2階以上又は地階に配管するときは,各階ごとに止水栓を設けなければならない。

4 水洗便器に給水する給水装置にあっては,その給水装置又は水洗便器に逆流の防止に有効な設備をしなければならない。

5 給湯機,洗浄器,冷却器等に対しては,逆止弁を適切な位置に設置しなければならない。

6 事業活動に伴い,水を汚染するおそれのある有害物質等を取り扱う場所に給水する給水装置にあっては,適切な逆流防止のための措置を講じること。

(防護措置)

第14条 給水管の配管で,次の各号の場合は,適切な防護措置を講じなければならない。

(1) 暗渠開渠を横断するとき。

(2) 軌道下その他電しよく又は衝撃のおそれのあるとき。

(3) 凍結又は損傷のおそれのあるとき。

(4) 酸アルカリ等によって侵されるおそれ,又は温度の影響を受けやすいとき。

第3章 附属用具

(メーター)

第15条 メーターは,止水栓に近接して点検が容易にでき,損傷のおそれのない場所に給水栓より低位に,かつ,水平に取り付けなければならない。

2 メーターの設置,深さ及び全長は次のとおりとし,全長にはパツキングの厚さを加え,設置深さはパイプの中心からの寸法とする。

内容 口径 | 設置深さ | 全長 | 内容 口径 | 設置深さ | 全長 |

13ミリメートル | 保護筺側面の切込にパイプを配管すること。 | 165ミリメートル | 50ミリメートル | 500ミリメートル以下 | 560ミリメートル |

20ミリメートル | 190〃 | 75ミリメートル | 500〃 | 630〃 | |

25ミリメートル | 225〃 | 100ミリメートル | 700〃 | 750〃 | |

40ミリメートル | 400ミリメートル以下 | 245〃 | 150ミリメートル | 700〃 | 1,000〃 |

(保護箱)

第16条 メーター,止水栓及び仕切弁の保護箱は,管理者が定める規格のものでなければならない。

第4章 特殊装置

(受水タンク)

第17条 給水管の口径に比較して著しく多量の水を一時に使用するとき,その他必要のある場合は,受水タンク(以下「タンク」という。)を設置しなければならない。

2 タンクヘの流入口は,落し込みとし,給水管50ミリメートル以下は満水面から50ミリメートル,75ミリメートル以上は給水管の外径以上の間隔を保たせなければならない。

3 タンクの位置及び構造等の設置基準は,建築基準法(昭和25年法律第201号)の定めによるもののほか,管理者が別に定める基準によるものとする。

4 必要に応じて電気自動開閉装置,ホールタップ,溢流管,排水管,仕切弁を設けなければならない。

5 低地タンクの溢流管は,汚水が逆入しない構造としなければならない。

(プール給水)

第18条 プールヘの給水管の口径は,給水形態を考慮し,管理者が別に定めるものとする。

2 流入口は落し込みとし,満水面から給水管までの間隔は,50ミリメートル以下は50ミリメートル,75ミリメートル以上は外径以上の距離を保たせなければならない。

(娯楽用給水その他)

第19条 噴水,泉池,滝その他娯楽に使用する器具には,故障修理と流出量調節のため,止水栓(甲)を水平に取り付けなければならない。

2 神社,仏閣の手洗いは,給水管と直結せず,落し込みとしなければならない。

3 天日利用温水タンクヘの流入口は落し込みとし,タンクの満水面から50ミリメートル以上の間隔を保ち,上り管,下り管は別個に配管しなければならない。

(高層建物に対する給水方式)

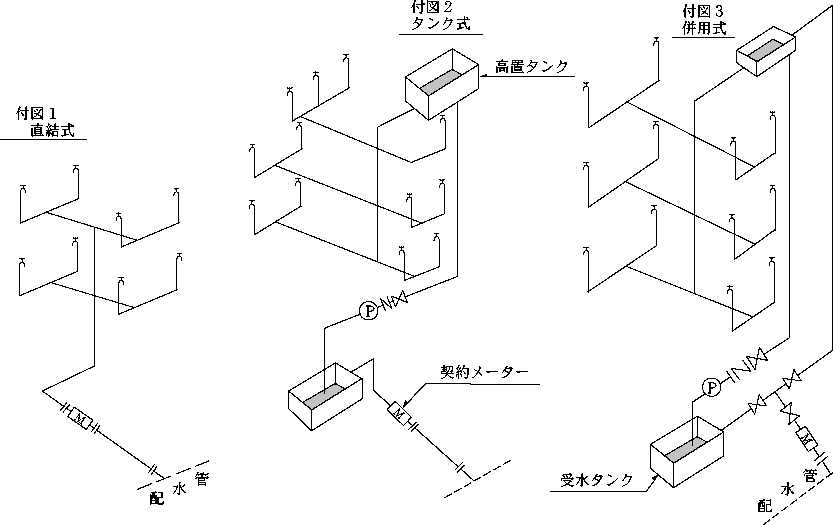

第20条 高層建物に対する給水方式は,次の2種類とする。

(1) 直結式(付図1)給水装置の末端まで配水管の圧力を利用して給水する方式のもので,次の場合に適用する。

ア 配水管の水圧が充分でいずれの場所においても常時円滑に給水ができるとき。

イ 断水又は減水の場合にもその使用に支障のおそれのないとき。

(2) タンク式(付図2及び付図3)装置の中間に,タンクを設けて給水する方式のもので次の場合に適用する。

ア 配水管の水圧が不充分で常時円滑に給水することができないとき。

イ 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時に使用するとき。

ウ 断水又は減水の場合使用に支障のおそれのあるとき。

(タンク式の種別)

第21条 前条第2号のタンク式は,さらに分けて次の2種類とする。

(1) タンク式(付図2)配水管の直圧でタンクに一度貯水し,更にポンプ揚水によって高置タンクに貯水して各階へ給水するもので,ポンプには逆止弁,仕切弁を取り付けるとともに,タンクの容量は,その建物全体の計画1日使用水量の10分の4から10分の6までとし,ポンプの揚水量は,その建物全体の1日最大使用量を標準とする。

(2) 併用式(付図3)直結式,タンク式と併用したものである。

(共同住宅に対する装置)

第22条 共同住宅に対する給水装置は,次の各号によりそれぞれの給水方式に応じて行われなければならない。

(1) 直結式 各戸にメーターを設け,各戸を単位として給水契約のできるように給水工事を施行する。

(2) タンク式 タンクヘの落し込みまでを給水工事として取り扱い,タンクヘの給水量をもって給水契約ができるように給水工事を施行する。

2 前項の場合は,別に参考メーターを取り付ける装置を設けなければならない。

(ボイラーへの給水)

第23条 ボイラーへの給水は,ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)の定めるところによるが,認可申請を必要としないボイラーにあっては,不時の断水により支障を起こさないよう装置を施さなければならない。

第5章 雑則

(給水装置の記号)

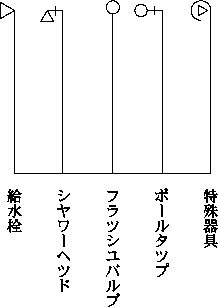

第24条 給水装置の記号は別表のとおりとし,工事の設計図面はこれらの記号によって記入しなければならない。

附則

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 笠岡市給水装置施行基準規程(昭和40年笠岡市規程第6号)は,廃止する。

3 笠岡市水道工事用材料検査規程(昭和40年笠岡市規程第5号)は,廃止する。

附則(平成10年3月20日水管規程第4号)

この規程は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月20日水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

附則(平成22年2月5日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

附則(令和元年11月20日上下水管規程第6号)

この規程は,公布の日から施行する。

附則(令和6年2月20日上下水管規程第2号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

付図(第20条関係)

高層建物に対する給水方式図

別表(第24条関係)

管種符号

LP 鉛管

CP 銅管

GP 亜鉛めっき鋼管

DIP ダクタイル鋳鉄管

CIP 鋳鉄管

SSP ステンレス鋼管

SGP―V 硬質塩化ビニールライニング鋼管

SGP―P ポリ粉体ライニング鋼管

HIVP 耐衝撃性硬質塩化ビニール管

VP 硬質塩化ビニール管

PP ポリエチレン管(二層管)

HPPE 配水用ポリエチレン管

水栓類平面図の標示

| 一般器具 |

| 特殊器具 |

建物平面図の記号

| 座敷 |

| 浴場 |

| コンクリート土間 |

| 土間 |

| 便所 |

| 流し |

| 板間 |

| 手洗所 |

|

|

給水装置記号

管路部の表示

| 既設配水管 |

| 既設給水管 |

| 新設屋内給水管 |

| 新設公道給水管 |

| 撤去給水管 |

| 仕切弁 |

| 公設屋外消火栓 |

| 私設屋外消火栓 |

| 私設屋内消火栓 |

| メーター |

| ストツプバルブ |

| 逆止弁 |

| 空気弁 |

| 止水栓 |

| 給水管立上り |

| 防護ガス管 |

| 給水管交叉 |